Story 22

善意の誤解

温和な気候と豊かな自然に恵まれた惑星レム。そこに住むレム星人たちは、争いごとをとても嫌っている。

ストレスのない穏やかな生活が、何百世代にも渡って続いたので、レム星人の寿命は際限なくのびた。ところが、全ての物事には常に正と負の側面がある。長寿になった結果、人口が加速度的に増えてしまったのだ。

宇宙は広い。地球人には夢想もできないようなことまで含めて、宇宙には何でもある。

レム星人は、地球に住む私たち人類から見ると、奇怪そのものだ。トゲがたくさん生えたウニのように見える頭。トゲの間に、真っ赤なビー玉が3個並んでいる。それらは目だ。黒っぽい金属色のビヤ樽のようなからだの表面は、デコボコしている。ビヤ樽の下に、うろこに被われた恐竜の足のようなものが、5本突き出ている。それらは、移動するときには足の役割を果たしたが、手としても使うことができた。

レム星人は、無機物を食べて生きている無機生物だった。彼らのからだを作っている主要な成分は、炭素系の有機生物である地球上の私たちとは違って、鉄、銅、金、銀、硫黄、水晶、シリコンなどの無機化合物だった。ヤワな有機生物とは違い、身長2メートル前後のレム星人の重量感は圧倒的で、立ち上がった小型戦車のように見えた。レム星人は、生物学的な視点からは人類と全く異なっていたが、心理的には一番恥ずかしがり屋の人間に、よく似ていた。

ビヤ樽に、形がふぞろいな無数の小さな穴が開いていた。それらの穴は、生存に無意味な単なる空洞ではなかった。口だった。周囲の筋肉の微妙な伸縮によって、自由に開閉できる穴...口は、生まれ故郷の埃っぽい惑星の大気中を飛んでいる、無数の金属粒子を間断なく吸い込むことができた。すなわち、おやつを好きなときにいつでも食べていたのだ。

主要な食事の時間になると、口は強靭なミニ掘削機になった。ドリルのような細長い歯が口から出て、ミネラルを豊富に含んだ地殻を砕いた。細かく砕いた岩石を、ただちに無数の口の中へ取り込むことができた。

増加した人口が、大気中の金属粒子を食べつくしてしまったので、大気は澄みわたった。それは死の清浄さを意味した。地殻の主食のミネラルもほとんど食べてしまった。レム星の地殻はスポンジのようにスカスカになった。

糊口をしのぐために皆で食べ物を分け合ったが、それには限界があった。最後に深刻な食糧危機におちいった。そこで、究極の選択が必要になった。全レム星人が座して死を待つのか、それとも、人口の一部を他の惑星へ移住させることによって、レム星に残った人々を少しでも生きながらえさせるのか...。

宇宙よりも重い一つひとつの命だ。レム星に住み続ける人々が生き残ると同時に、他の惑星へ移住した人たちも、そこで一生をまっとうできるならば、最高の選択になる。宇宙飛行の技術をすでに確立していたレム星人の結論は、自然にこのようになった。

彼らは、自分たちの人口過密な惑星から他の惑星へ、人口の3分の1を移住させることにした。移住者の数は40億人。ただし、移住先の惑星に、先祖代々ずっと住んでいる高等生物と争うことなく、平和裏に移り住むことを絶対条件にした。異星の高等生物の同意がなければ、その星に住むことをあきらめなければならないのだ。

「宇宙飛行の技術をすでに確立していた」と上に書いたが、宇宙征服などという、大それた目的のための技術ではなかった。必要に迫られて開発した技術にすぎなかった。

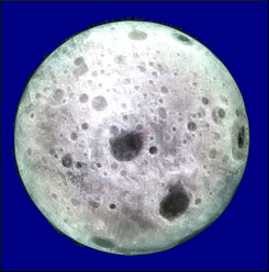

レム星の大部分を食べたあとで、食料源として目をつけたのが衛星だった。私たちの月くらいの大きさがある、地殻にミネラルを豊富に含む衛星。食料供給源の衛星との間を行き来するために、宇宙飛行技術を開発したのだ。ところが、食欲旺盛なレム星人は、その衛星の地殻も食べてしまった。衛星の地殻もスカスカになってしまったのだ。

窮すればなんとやらで、レム星人は、恒星間飛行のために、手持ちの宇宙飛行技術を使って、この衛星を宇宙船に仕立て上げた。スカスカの内部を居住区にした。銀河を横切るほどの飛行はできないとしても、近傍の恒星系へたどり着くのは可能な宇宙船になった。

窮すればなんとやらで、レム星人は、恒星間飛行のために、手持ちの宇宙飛行技術を使って、この衛星を宇宙船に仕立て上げた。スカスカの内部を居住区にした。銀河を横切るほどの飛行はできないとしても、近傍の恒星系へたどり着くのは可能な宇宙船になった。

40億人を乗せた巨大な移住宇宙船が、レム星をあとにした。宇宙船内の過密な住環境に耐えながら、争いを一つも起こすことなく、宇宙空間を1300年にわたって旅した。無機生物の寿命は長く、レム星人の平均寿命は2500才を超えている。しかし、1300年間も宇宙飛行を続ければ、忍耐強いレム星人にもさすがにストレスがたまる。

レム星の近傍で、無機生物が生息可能な惑星を持つ恒星として、私たちの太陽が第一候補にあげられていた。

1300年間の飛行のあとにやっとたどり着いた太陽系。太陽系の惑星に住む高等生物に移住を拒否されれば、さらに長期の恒星間飛行をすることになる。ポンコツといってもいい宇宙船だ。次の目的地までの飛行は、レム星人に艱難辛苦を強いることになる。しかし、全てを運に任せるしか選択の余地はなかった。何はともあれ、居住可能な惑星に住む高等生物に、接触することになった。

太陽系外からの観測結果は、第3惑星の地球が、唯一の居住可能な惑星であることを示していた。生きることが可能な温暖な気候に恵まれているばかりか、食料になる無機化合物が地殻に十分に含まれている。この惑星に住んでいる、最も高等な知的生物は人類だ。そこで人類にコンタクトをすることになった。

高等生物の地球人に、自分たちが乗ってきた改造宇宙船を見せるのは、とても恥ずかしい。地球人に気取られないように、移住宇宙船を、太陽系の第5惑星である、木星の裏側の宇宙空間に停止させた。そこから、先発隊員たちが、小さな探査宇宙艇に乗って地球へ向かい、地球人にコンタクトするのだ。

探査宇宙艇を入れておいた格納庫は小さかった。出発時に、隊員以外では、隊員の家族と行政官しか入れなかった。出発の様子を全てのレム星人に見せるために、立体テレビによって宇宙船内へ実況中継した。移住宇宙船に乗っている全レム星人が、大きな期待を込めてこの出発の様子を見守った。

隊員の中で一番若い800才のロッタは、宇宙船の中で生まれた。宇宙船の中での生活しか知らないので、窮屈な日常生活に違和感を持つことはなかった。それでも、夢のような惑星生活を家族たちから繰り返し聞かされれば、この世の天国は惑星にしかないと信じるようになる。

隊員に選ばれたことが、本来楽天的なロッタをさらに楽天的にした。見送りにきた細身のビヤ樽婚約者を抱きしめたときに、ロッタの興奮は最高潮に達した。からだ中の口から、高音、低温、ドラム音、ピアノ音、ビブラート、その他地球人が考えられるあらゆる種類の音、すなわち声をいっせいに発したことが、ロッタの興奮を示していた。

「ネミヤ、宇宙に住んでいる高等生物は、皆平和でやさしいよ。愛のかたまりであることは間違いない。私たち先発隊が接触すれば、すぐに大歓迎の意志表示をしてくれるさ。第3惑星の地球へ移住してから、結婚式をあげよう。地球人も大勢招待しようね」

男の夢を壊す馬鹿な女は、レム星人の女の中にはいない。何よりも、彼女自身が平均的なレム星人並みに楽天的だった。

「とっても楽しみね、ロッタ。吉報を持ってすぐに帰ってきて。皆であの惑星へ早く移住したいわ」

レム星人の中にも、少しは悲観的な人たちがいる。先発隊員の中では、最年長のゴダンドがそんな人だった。2200才のゴダンドは、レム星での夢のような生活の記憶を、しっかりと頭の中に入れていた。窮屈な宇宙船の中で妻を亡くし、高齢化するとともに、過去の夢を見ることが唯一の生きがいになった。地球人に移住を断わられれば、次の惑星へ再び旅立たなけれならない。次の候補惑星へ到達するまでは、生きながらえられないことを、ゴダンドは知っていた。

彼はテレビカメラを見つめながら、ひとり言のようにぼそっとつぶやいた。ウニ頭にしわがかすかに寄った。

「あの惑星の高等生物は、多分私たちを受け入れてくれます。万が一にも受け入れてくれない場合、新しい希望とともに再び他の星へ飛ぶ。それは、そんなに悪いことではありません。私はとても幸せな人生を送ることができました。子や孫の世代が他の惑星で幸せになることが、一番大きな望みです。そのために努力をすることが、私を含めて誰にも必要なのです」

女性隊員のアノアは、2本の足を持ち上げて腕にすると、小さなビヤ樽と大きなビヤ樽をしっかりと抱きしめた。150才の幼子は抱かれるままにしていたが、夫のデムはアノアの腕をそっと振りほどいた。デムは3本の太い腕で妻と子を抱きしめた。そしてアノアの耳元でささやいた。

「きみの無限の包容力を知れば、どんな異星人でも間違いなくきみを愛するようになる。先発隊の任務は重大だけれども、いつものきみのままで、地球人に接触すればいいのさ。全てがうまくいくよ」

アノアは夫のウニ頭を見上げながら、しっかりと答えた。

「ありがとう、デム。あなたの言葉は私をとても勇気づけるわ」

「全宇宙よりももっと大きな愛をきみにささげる」、とデム。

夢見るような明るい赤色の目を持った、常に一点の曇りもなく楽天的な隊長のビボン。かがみ込みながら、4本の腕で小柄な妻のストネを抱きしめた。床についているビボンの足は1本だけになってしまったが、一心同体の2人には、6本の足で一つのからだを支えているのと同じことだった。2つのビヤ樽が隙間もなく密着した。ビボンが、からだ中の口からいろとりどりな声を発した。レム星人の最高の愛情表現だ。

「ストネ、行ってくるよ。でも心配しないで。高等生物は、誰でも善意に満ちあふれているはずだ。そうでなければ、高等生物にまで進化はできないからね。きっと、いいニュースを持ってくるよ」

いつも少しばかり理屈っぽいビボン。夫が何をいおうと、ストネはいつも夫を愛していた。彼女は、2本の足を床から上げて腕にすると、長身のビボンの下半身をしっかりと抱きしめた。

「吉報を待っているわ。愛しいあなた」

ビボンは、自分の声にさらにエコーのいろどりをそえた。

「愛しているよ、ストネ」

先発隊員は4人だったが、他に2人の操縦士が探査艇の操縦のために加わっていた。その2人は、自宅を出るときに、身近な人たちへの挨拶を済ませていた。出発時には、探査艇の操縦席で最後の出発準備をしていた。そのために、実況中継の画面に登場することはなかった。

たくさんの愛と夢と希望を乗せて、探査宇宙艇は移住宇宙船をあとにした。6人乗りの小さな探査艇は、地球人の注意を引くこともなく、3週間後には地球に到着した。

探査艇は、先発隊員たちを地球のあちらこちらに降ろした。1ヶ月をかけて、地球上の何ヶ所かへ、隊員たちを次々に移動させる義務を負っていた。限られた時間内に、少人数で、できる限り多くの情報を得ることを、期待されていたのだ。4人の隊員たちが調査する場所には、東京、モスクワ、パリ、ニューヨークのような大都会に加えて、コロンビア、タイ、イラク、アルジェリアなどのジャングルや砂漠が、含まれていた。移動箇所が多かったので、探査艇を操縦する2人の操縦士にも、忙しい毎日になった。

有機生物の地球人は、レム星人から見れば、軟体動物のように頼りない存在に見えた。けれども、先発隊員たちは、主観を抜きにして、客観的な情報の収集に専念しなければならなかった。義務感の強い隊員たちは、決められた期間をフルに使い、恥ずかしさをおさえながら、多くの地球人に接触した。

感情をもとにした結論を、調査の途中で出してしまえば、一方にかたよった情報を集める結果になってしまう。そんなことは誰にでも分かっていた。けれども、恥ずかしさが頂点に達した最初のコンタクトが終わると、地球人の善意が予想を超えていたので、こみ上げてくる喜びをおさえることが困難になった。コンタクトする地球人の数が増えれば増えるほど、圧倒的な喜びの大波にほんろうされてしまい、最後には冷静を保つのがほとんど不可能になってしまった。

4人の先発隊員たちは、予定通り、1ヵ月後に探査宇宙艇へ戻ってきて顔を合わせた。満面の笑みを浮かべながら、互いに調査の労をねぎらった。誰もが喜びでとても興奮していることが、互いにすぐに分かった。全員が最高の吉報をたずさえていることに、、疑いの余地がなかった。

小さな探査艇の中で喜びの報告が爆発した。

若いロッタが、ビヤ樽を7色に輝かせながら、大きな声で最初に口火を切った。

「すごい。すばらしい。信じられない。地球人たちは私を大歓迎してくれました。恥ずかしさをまず思いきって捨てるために、私は、最初に東京の街の人ごみの中へ入ることにしました。物陰から通りへ出たとき、地球人の視線を四方八方に感じて、恥ずかしさの余り私はそこで立ちすくんでしまいました。ところが...」

ロッタの精神的な高揚が、他の隊員たちに伝染した。4個のビヤ樽が、伸縮を激しく繰り返した。

「私は何も心配することがなかったのです。街にいた地球人たちは、私を遠巻きに取り囲んで、大歓迎の歓声を上げてくれました。チンジャラと派手な音を立てていた店の中へ駆け込んで、小さな鉄の球を箱ごと持ってくると、私に投げつけてくれた人までいます。それまで食事を十分に取っていなかったので、鉄の玉はとてもおいしかった。少しですが、空腹を満たすことができました」

ロッタの目がどこか遠くを見つめた。そして続けた。

「私の空腹を満たしてくれたやさしい地球人たちは、そのあとで、もっとおいしいものを口の中へ刺し入れてくれました。長さ1.5メートルほどの薄く長い鉄の板を、口の中へ直接に突っ込んでくれたのです。それも1本ではなく、3人がかりで3本も提供してくれました。よく磨き上げられた良質の鉄の板。余りのおいしさに、口の中へ入った途端に全部を消化してしまいました。今考えると、我を忘れてしまったことを、とても恥ずかしく思います。地球人に、私のはしたなさを見せてしまいました」

ゴダンドが、感情の起伏の激しい若者ロッタの背中を、そっとなでさすった。それを横目で見て、おしゃべりが好きなだけではなく、負けん気がとても強い女性隊員のアノアが、負けじとばかりに自分の経験を話し始めた。

「私なんて、ニューヨークの下町で、鉛の球をたくさん口の中に入れてもらいました。一つひとつの鉛の球の発射装置は小さかったけれども、5人の男たちが周囲から一斉に球を発射してくれたのよ」

皆の反応を見ながら、彼女は一語一語区切って話を続けた。

「でも、コロンビアのジャングルの中で、地球人がやってくれたサービスは、もっとすごかったわ。大きな発射装置から、何百発ものおいしい鉛の球を、続けざまに私の口の中へ降り注いでくれました。極上の食べ物を瞬間的に大量に食べて、私はほとんど失神しそうになりました。地球人て、信じられないくらいに愛を降り注いでくれる、最高の知的高等生物だわ」

隊長のビボンは、最後に口を開いて結論的なことをいうつもりだったが、感情の高ぶりを押さえることができなくなった。

「私だって大歓迎されましたよ。モスクワの街角で、平均的な地球人にしか見えない、10数人の人たちに囲まれました。彼らは、長さ10~30センチ程度の細長い鉄の板を、次々に口の中へ入れてくれました。よくみがかれた鉄板はとてもおいしかった。マニラの下町でも同じ経験をしました。これは、地球人がお客を歓迎するやり方に違いありません」

ビボンは一息ついた。そして最大の感動を込めて言葉を一気に続けた。

「アフガニスタンの山の中で、谷の反対側にいた地球人が、食べ物を私に手渡せないのにじれて、火薬の力で飛行する鉄塊を、私の口の中へ打ち込んでくれました。射撃が正確だったので、火薬の味つけがしてある鉄の食べ物を、口で直接に受け止めることができました。その地球人は、私が空腹だったことを知っていたばかりではなく、親切のために全力をあげてくれたのです。ここまで愛他主義の知的高等生物が宇宙にいるとは、すぐには信じがたい」

今まで沈黙を守っていた最年長のゴダンドが、ビヤ樽のしわを伸ばすようにからだを後へそらせた。そして静かに言った。

「私も、オーストラリアの田舎町で大歓迎にあいました。子供たちが、ミネラルをたくさん含んでいる小石を、口の中へ投げ込んでくれる光栄に浴したのです。それらの小石には、ピリカラの放射能活性を持つウランが少し含まれていたので、ピリカラが大好物な私は、とてもおいしくいただきました」

ゴダンドがウニ頭をゆっくりと一回転させた。皆は無駄話を止めて、最年長のゴダンドの次の言葉を待った。

「私たちの気持ちを先取りして、見ず知らずの私たちに、愛に満ちた献身的なサービスをしてくれる地球人たち。でも、そんな無限の愛に甘えるだけでいいのだろうか?」

隊長のビボンは、最年長のゴダンドが、皆が先走りし過ぎないように、何かにつけてブレーキをかけることを知っていた。ビボンは、ここではゴダンドにリードさせることにして、沈黙を守った。

「有機生物の地球人にとって、生活のための無機的な機器や道具は、使い終われば厄介な廃棄物になってしまう。皆も、廃棄されたテレビや車などが、あちらこちらに転がっているのを、見たと思います。ゴミ屋敷の住民は、家電や自転車を捨てる場所がないので、家の中にまで積み上げています」

地球人の好意に、全面的に甘えることしか考えていなかった隊員たち。ゴダンドが、自分たちの意識下にある、良心の呵責から開放してくれる提案をすることを、予感した。全員が、ゴダンドのビヤ樽の表面に並んでいるたくさんの口を、じっと見つめた。

「地球上のいたるところで、ゴミになった無機廃棄物に悩まされている地球人たち。私たちは、それらのゴミの全てを食べてあげればいいのです」

皆はゴダンドの提案を聞いて、思わず生唾を飲み込んでしまった。東京、ニューヨーク、上海、パリなどの大都市のゴミ処理場に積み上げられた、金属製品の山を思い出したからだ。

隊長のビボンが突然に声を発した。責任感の強いビボンは、ゴダンドだけに議論をリードさせるわけにはいかない、と感じたのだ。ピリカラ好きのゴダンドが、幸せの余りに失神するほどの情報を、ビボンは持っていた。ゴダンドを真正面から見据えると、ビボンは一語一語区切りながら話した。

「日本の福島というところで、原発事故がありました。壊れた原子炉の中にメルトダウンした核燃料がたまり、周囲には、高濃度の放射性物質を含む廃液が貯蔵されています。放射能に感受性が高い有機生物の地球人に、これだけの量の放射性物質の処理をすることは、不可能です。でも、核燃料に含まれている、高濃度のピリカラが大好きな人たちは、私たちレム星人の間には大勢います」

ビボンが何を言おうとしているのかを、とっさに悟ったゴダンドが、思わず生唾を飲み込んだ。ビボンは、そんなゴダンドの反応を横目で見ながら、自分の言葉を続けた。

「日本以外の国にある原発にも、膨大な量の核燃料廃棄物が保管されています。こんな廃棄物を、私たちが全部食べてしまうのです。処理に困っている地球人は、間違いなく大喜びをします。すなわち、地球人が私たちに与えてくれる無限の愛に対して、私たちは、地球人の究極の困難に解を与えることで、応えることができるのです」

おしゃべりをしているうちに、ユーモアをいうだけの余裕を持ったビボンが、わざと大きな声でいった。

「勿論、私たち先発隊員の中にも、ピリカラな食べ物に目がない仲間がいます。地球人ばかりではなく、そんな仲間の胃袋も大喜びさせることができます」

若気のいたりが混じったビボンのユーモアに、ゴダンドは沈黙で応えることにした。ただし、次々と湧き出てくる生唾を飲み込むことだけは、抑えようがなかった。

探査宇宙艇の操縦に専念していた2人の操縦士も、話がここまで進むと、さすがに喜びを隠しきれなくなった。何しろ2人とも、ゴダンドと同じように、ピリカラの放射能活性が高い食べ物には、目がなかったのだ。2人は、合計6個のオレンジ色の目を輝かせて互いを見つめ合った。それから、ビヤ樽にたくさん開いた口を、下向きの三日月形に変形させた。もっと直接的にいえば、からだ中で笑ったのだ。

先発隊員たちが移住宇宙船に戻ると、最高の吉報を得た行政官たちの反応は早かった。情報を全レム星人に流すと同時に、行政府の会議で、地球移住を全員一致で決定したのだ。

友好的でおうような地球人。考え得る最高のニュースを知った全てのレム星人が、行政官たちと気持ちを完全に共有したことは、ここでわざわざ断わるまでもない。

40億人のレム星人を乗せた巨大な移住宇宙船は、木星の陰から出ると、地球へ向かってまっしぐらに飛行を開始した。